Du Bangladesh, de la viande de cheval et de nos habitudes.

Ah les beaux pleurs ! Les excellentes récriminations. Les superbes incantations et les touchantes malédictions. Un immeuble s’effondre au Bangladesh, et le monde entier s’émeut en cœur. Enième épisode des jeux de la misère d’un pays suintant les mauvaises nouvelles, l’affaire fait l’ouverture des informations télévisées. Et tous de s’indigner, dans un grand vent d’émotion. Comment ? Pourquoi ? Et puis bientôt la vraie question, celle qui supplante toutes les autres, l’acte accusateur habituel du genre humain contre le commode bouc émissaire : Qui ?

Ah les beaux pleurs ! Les excellentes récriminations. Les superbes incantations et les touchantes malédictions. Un immeuble s’effondre au Bangladesh, et le monde entier s’émeut en cœur. Enième épisode des jeux de la misère d’un pays suintant les mauvaises nouvelles, l’affaire fait l’ouverture des informations télévisées. Et tous de s’indigner, dans un grand vent d’émotion. Comment ? Pourquoi ? Et puis bientôt la vraie question, celle qui supplante toutes les autres, l’acte accusateur habituel du genre humain contre le commode bouc émissaire : Qui ?

L’architecte ? La municipalité ? Les bailleurs ? Les occupants ? Les patrons du textile local ? Leurs clients ? Cluedo infernal pour 1.127 morts… Mais le colonel Moutarde n’a jamais mis les pieds sur les lieux du crime, et madame Pervenche prend des bains de soleil à Miami.

On passera sans commenter sur la négociation entre autorités du pays et industriels du textile mondial ayant suivi les faits ; la passivité et la corruption des premiers n’ayant surement d’égal que le cynisme des seconds. La synergie terrible d’une série fabuleusement humaine de dysfonctionnements, de petites vilénies et de grosses magouilles viendra bientôt expliquer le drame, à n’en pas douter. Le monde civilisé retournera alors à ses occupations habituelles, distrait par d’autres tragédies en provenance d’autres lieux. Les grandes marques jureront que tout est réglé, par le biais de portes paroles bien peignés et d’agences de communication spécialisées dans la gestion de crise. Nous essaierons d’y croire. Et petit à petit, nous oublierons aussi, surmontant chaque jour un peu mieux le malaise que nous inspire depuis quelques jours la vue de l’étiquette de notre pantalon. Celle-là même que nous avons aperçu à la télévision un peu décolorée, collée à la peau livide d’un corps sans vie tiré de décombres poussiéreux.

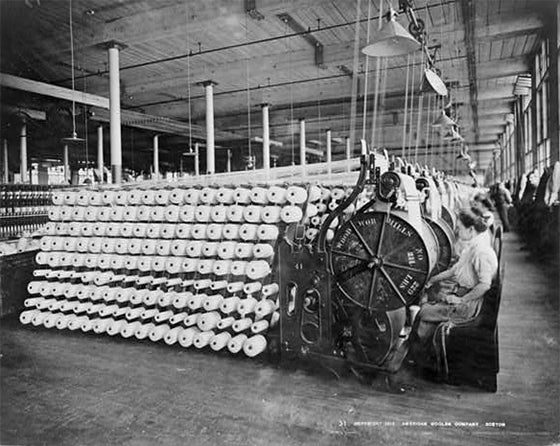

Mais nous nous en remettrons. Après tout, nous avons bien fini par nous remettre à acheter des lasagnes surgelées, après quelques semaines d’hésitation. Comparaison facile ? Certainement pas. Si l’un présente des effets beaucoup plus dramatiques que l’autre, les deux scandales sont absolument similaires sur ce qu’ils disent de nos habitudes de consommation. Trimballés d’usines en revendeurs, et de traders en entrepôts, les produits de notre quotidien arrivent aujourd’hui dans notre vie complétement déconnecté de leur production. Qui sait encore de nos jours comment est fabriqué sa brosse à dent, sa cafetière ou sa ceinture ? Combien de temps un produit met-il pour arriver dans notre placard ? Combien de personnes ont dû travailler, et pendant combien d’heures, pour le fabriquer, l’acheminer, le transformer, l’emballer, le vendre et même le livrer ? Comment a été créée la matière première même ayant servie à le modeler ?

Faut-il alors blâmer les industriels ? Certes, il serait absurde d’exempter ceux-ci de toute responsabilité, mais pour autant, leur en faire porter l’intégralité serait un peu facile. Car il est une vérité simple un peu trop facilement occultée par nos esprits, prompts à chercher des coupables dans les conseils d’administration des grandes entreprises : dans notre monde, tout a un prix. En achetant un kilo de steak haché à trois euros, il est rigoureusement impossible d’avoir un kilo de muscle de bœuf. En achetant une paire de chaussures à cinq euros, on ne peut espérer avoir un produit qui dure, fabriqué dans de bonnes conditions. Il reste pour autant une différence fondamentale entre les deux. Si le fait de manger du cheval peut nous dégouter, et de ne pas savoir ce qu’il y a dans notre assiette nous faire peur, celui de porter des vêtements de mauvaise qualité n’influe pas immédiatement sur notre quotidien.

Et c’est bien pour cela que la plupart d’entre nous s’empressera d’oublier la tragédie du Bangladesh, et s’efforcera de croire que les accords passés par l’industrie textile ont rendus les conditions de travail des ateliers du pays acceptables. Combien pourraient suivre le rythme effréné d’usure de la mode et de renouvellement des collections en n’achetant que des habits fabriqués par des adultes convenablement payés travaillant un nombre d’heures décent dans des environnements de travail sains ? Quel pourcentage de la population européenne serait prêt à accorder le budget nécessaire à l’acquisition de produits de meilleure qualité, respectueux des hommes et de l’environnement ? Qui accepterait de ne renouveler sa garde-robe qu’une fois l’an, et de réparer ses affaires au lieu de les jeter, comme le faisait l’espèce humaine jusqu’à nos grands-parents ? Une question que résumait la prestigieuse journaliste de mode anglaise Susy Menkes dans un talk-show le 9 mai dernier : « Il faut un changement dans l’état d’esprit du consommateur. Il s’agit de dire qu’il y a quelque chose de moralement mauvais dans le fait d’avoir un maillot de bain ou une robe coutant le prix d’un capuccino. » On ne saurait dire mieux.

Nous n’avons pas l’ambition de proposer des réponses toutes faites à ces questions. Mais il nous parait important de les poser à nos lecteurs, puisque notre démarche entrepreneuriale, depuis le début de la conception de Monsieur London, il y a plus d’un an, a toujours été de concilier notre gout pour un style de vie élégant avec nos valeurs, sociales et environnementales. En somme, il s’agit de faire un choix, et d’en être conscient : La qualité a un prix, la mauvaise qualité aussi. Lequel sommes-nous prêts à payer ?

Valentin Goux

Vous aimerez peut être aussi:

Mariages: le guide de l'invité Quelques cravates... Tous Fitzegarldiens?